* * *

1. La mia famiglia e ricordi di infanzia

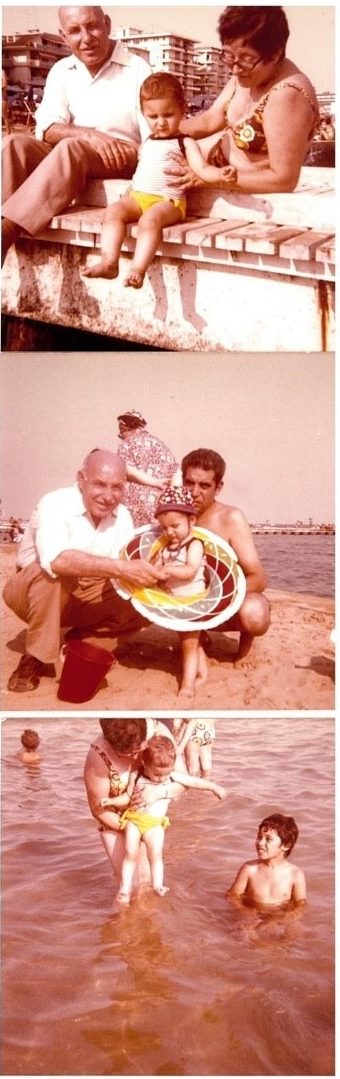

Da sinistra a destra in piedi: io, mia sorella Addolorata e mio fratello Pantaleo.

Da sinistra a destra seduti: mia mamma, Suor Maria Barnaba, sorella di mio padre, mio padre con i miei fratelli Tonino e Maria

* * *

La mia famiglia era composta dai miei genitori, Giovanni e Teresa, e cinque figli. Mio padre e mia madre si sposarono molto giovani, avevano, infatti, rispettivamente diciassette e ventitré anni. Nove mesi dopo il matrimonio, nell’ottobre del 1923, nacque il primo figlio, Pantaleo, nome di mio nonno paterno. Due anni dopo nacque mia sorella Addolorata, che prese il nome di mia nonna paterna. E fino al 1928 nacquero altri due maschietti, Antonio e Vincenzo, nomi rispettivamente di mio nonno materno e zio materno, ma entrambi passarono all’altra vita molto presto, uno aveva cinque o sei anni mentre l’altro era ancora più piccolo. Io nacqui il 7 luglio 1932 e dopo sette anni, il 29 giugno 1939, nacque mia sorella Maria. Infine, l’ultimo dei figli, Antonio, detto Tonino, nacque il 26 ottobre 1942.

Entrambi i miei genitori erano di Palombaio, piccola frazione di Bitonto (BA), distante da questo circa sette chilometri, e lì abitarono durante i primi anni di matrimonio. Erano ambedue i penultimi di sette figli e le rispettive famiglie erano benestanti. Mio nonno paterno affittò e arredò per loro la più bella casa del villaggio, composta da cinque locali più cucina e bagno, che per quei tempi era un gran lusso. In quella casa precedentemente aveva abitato il medico del villaggio.

Mia madre aveva studiato per fare la maestra elementare, ma lasciò la scuola un anno prima di ottenere il diploma. Mio nonno, possedendo delle terre, aveva la possibilità di farla studiare e ci teneva molto che facesse l’insegnante. Però da Palombaio a Bitonto c’era soltanto il calesse e non passava in tempo la mattina per andare a scuola. Allora mio nonno rimborsava le spese all’insegnante affinché ospitasse mia madre durante la settimana. Ella, però, appena morì suo padre, non volle continuare perché si sentiva a disagio a casa della professoressa. E quindi lasciò gli studi.

Mio padre aveva uno spirito creativo. Quando si era appena sposato, confidò ad amici che voleva creare una banda di suonatori per le feste del villaggio, per i funerali e per altre occasioni, per esempio per le processioni. Allora comprò tutto l’occorrente e, insieme ad altri volenterosi, studiò musica e creò la banda. Imparò anche suonare l’organo in chiesa.

Quando avevano già quattro figli, a mio padre venne l’idea di vendere un terreno di sua proprietà per aprire con il ricavato una fiaschetteria a Bari dove si trasferì con la famiglia.

All’inizio tutto filava liscio come l’olio e gli affari andavano a gonfie vele quindi decise di assumere un garzone come aiuto in negozio. Era l’anno 1928. Il ragazzo all’apparenza sembrava onesto ma in realtà non lo era. Infatti cominciavano a sparire dal negozio molte cose ma mio padre non fece in tempo a licenziarlo perché si ammalò e dovettero tornare a Palombaio lasciando il negozio nelle mani del garzone che, per la sua disonestà, lo portò al fallimento. Tutti i creditori fecero man bassa di tutto quanto potevano. Addirittura, un giorno mio padre, una volta guarito, tornando dal lavoro, trovò anche la casa spoglia. C’era stato un pignoramento dei mobili. Mia madre dovette assistere allo svuotamento totale della casa. Lasciarono solo il letto matrimoniale, i lettini dei bambini, il tavolo e le sedie. Da lì incominciò un periodo di povertà che durò alcuni anni. A seguito del pignoramento, si trasferirono a Bitonto in una casa più piccola e mio padre tornò a fare l’innestatore di alberi e piante, che era il suo lavoro principale.

Per la famiglia, che era numerosa, si industriava, però, anche in altre attività. Per esempio, realizzava e vendeva degli uccelletti di carta pesta e delle cornicette per quadretti con carta e vetro. I vetri erano scarti che venivano buttati, ma con la carta pesta colorata riusciva a realizzare dei simpatici quadretti. Pensò poi di produrre del lucido per scarpe e venderlo ai venditori ambulanti. Si informò su come farlo e ci provò e riprovò finché ci riuscì. Il lucido era nero e marrone. Fece fare da una fabbrica anche delle scatolette per contenerlo con sopra un disegno scelto da lui e con il nome del lucido che chiamò “Veritas”. Fece fare anche delle buste da lettera da spedire per posta insieme alle confezioni ai venditori ambulanti con indicato “Ditta Gravinese Giovanni e Figli”.

Dopo qualche tempo, grazie all’impegno di mio padre, la situazione economica della mia famiglia migliorò.

Ora vi voglio raccontare un episodio riguardante la mia prima infanzia. Quando avevo un paio d’anni mio padre trovò in campagna un piccolo passerotto che non sapeva volare. Lo portò a casa e lo mise in una gabbia con il proposito di liberarlo una volta cresciuto. Un giorno uscì mentre pulivano la gabbia e si mise a volare di qua e di là in giro per la casa. Preoccupati cercarono di rimetterlo in gabbia, ma lui non si lasciò prendere. Così lo lasciarono stare, stando però attenti a tener chiuse le finestre per evitare che facesse una brutta fine per via dei gatti o di altri pericoli. Tuttavia, un giorno l’uccellino volò via. Ma poi inaspettatamente tornò. Fu così che non si preoccuparono più; lasciavano le finestre aperte e l’uccellino andava e veniva a suo piacere. Però lasciarono ben in vista la gabbia con la porticina aperta così che potesse entrare quando voleva. Il passerotto si nutriva delle briciole di pane che mettevano nella gabbia. E dopo essersi rifocillato, tornava a volare di qua e di là.

Quando mio padre tornava dalla campagna, il passerotto si andava a posare sulla sua spalla, come per salutarlo. A volte, quando erano a pranzo o a cena, l’uccellino volava sulla tavola e beccava le briciole. Era diventato il mio compagno di gioco. Da me si lasciava prendere in mano, gli preparavo un lettino con due fazzoletti che fungevano da lenzuola disposte su un panchetto che avevo io per sedermi. Mettevo prima un fazzoletto, poi mettevo l’uccellino e dopo lo coprivo con l’altro fazzoletto, lasciando la testina scoperta. Poi volava via cinguettando. Un brutto giorno, per mia disattenzione, successe l’irreparabile. Lo misi sul panchetto, ma mi dimenticai di lui e mi ci sedetti sopra, così il povero uccellino morì. Piangevo ininterrottamente e nessuno riusciva a consolarmi. Mi spiegavano l’accaduto ma io non volevo credere e volevo il mio passerotto.

* * *

2. Barletta, la guerra, il ritorno a Bitonto e la mia malattia

Quando avevo circa otto anni ci trasferimmo a Barletta, città che piaceva a tutta la famiglia, ma sfortunatamente poco dopo scoppiò la guerra e i miei genitori decisero di tornare a Bitonto, così chiesero per lettera a mio zio di trovare una casa per noi. A Barletta, la nostra casa era sulla grande, larga e soleggiata strada principale che conduce al mare. Un giorno vidi passare una colonna di soldati: la fanteria era al margine della strada e in mezzo un ufficiale dava gli ordini; subito dopo passò la cavalleria e poi i carri armati. Mi ricordo che tenevo in braccio mia sorella Maria e, incuriosita, da dietro la porta finestra restai a guardarli passare. Mentre osservavamo la cavalleria, le domandai: “Come fa il cavallo?” e lei fece il verso del rumore degli zoccoli. A Barletta ho frequentato la seconda elementare; mi ricordo che per andare a scuola passavo in una piazza dove c’era una grandissima statua di bronzo di un robusto gigante, alta quattro metri e mezzo. Dicono che la statua abbia circa duemila anni. Si racconta che questo era l’ultimo dei giganti, il quale per liberare la città dall’attacco dei nemici, pensò a un trucco: si sedette per terra fuori dalla porta del paese e finse di piangere. I soldati, incuriositi e sorpresi nel vedere un gigante e per di più piangente, gli domandarono: “Perché piangi?” Ed egli rispose: “Piango perché i miei compagni mi hanno scacciato dalla città perché sono il più piccolo”. I soldati spaventati pensarono: “Se è il più piccolo, immaginiamo gli altri, ci conviene fuggire”. E così salvò la città.

Quando mio zio trovò una casa per noi a Bitonto, ci trasferimmo immediatamente ma la nuova abitazione risultò buia e umida. In quella casa mi ammalai gravemente di paratifo. Arrivai a non riuscire a stare in piedi e avevo la febbre molto alta, fino a 42. Il medico pensò di farmi un’iniezione di morfina. I miei genitori erano contrari ma lui assicurò che non c’era alcun pericolo. Invece, da non riuscire a muovermi, passai a fare dei salti sul letto fin quasi al soffitto, e non mi fermavo mai, ero agitata e rossa in viso. Sembravo un cavallo sfrenato. Quando l’effetto finì caddi immobile sul letto senza poter muovere nemmeno un dito. I miei genitori erano spaventati e disperati, non sapevano che cosa fare per aiutarmi. Era evidente che il medico aveva sbagliato. Quando mi chiamavano, io sentivo le loro voci, ma non potevo rispondere, mi mancava la forza. I miei passarono una nottata in bianco a guardarmi non sapendo cosa fare. Il dottore aveva detto che sarebbe tornato a visitarmi l’indomani mattina perché non c’era nessun pericolo. Questa era solo la reazione alla morfina. L’indomani mattina mio padre si fece trovare a casa, non andò a lavorare. Quando arrivò il dottore e disse ancora che non c’era da allarmarsi, mio padre si infuriò dicendo: “Come non c’è da allarmarsi? L’ha resa così debole con la morfina. Non si può neanche muovere, non parla, non ha nessun impulso vitale e lei mi dice che non c’è da allarmarsi? Lei la forza la doveva dare gradatamente con altre medicine non di colpo. Lei non è all’altezza di fare il dottore, quindi esca immediatamente da casa mia e non ci rimetta più piede. Me la curo io mia figlia, se ne vada; prima che la butti fuori io. Non mi faccia perdere la pazienza”. Il dottore rimase allibito; non se l’aspettava, poi girò sui tacchi e stava per andarsene, quando si girò di scatto e disse: “Io me ne vado ma badi bene che se succede qualcosa a sua figlia io la mando in galera”. E mio padre in risposta gli gridò: “Vada fuori da questa casa e non si faccia più vedere”.

Poi si rivolse a mia madre e disse: “Non ti preoccupare, ce la faremo. La cureremo noi.”

Io avevo l’arsura alle labbra, erano diventate secche. I miei genitori cominciarono subito a bagnarmele con un fazzolettino sterile, imbevuto d’acqua fresca.

Mi stavano sempre vicino a parlarmi anche se non rispondevo, si alternavano al mio capezzale anche la notte, una volta mio padre, una volta mia madre e anche mia nonna che viveva con noi. L’indomani mio papà pensò di poggiare sulle mie labbra, per rinfrescarle, un pezzettino di anguria. Fu quella a darmi lo stimolo di muoverle. Mio padre esultò di gioia. Chiamò mia mamma: “Teresa”, disse, “vieni a vedere la bambina muove le labbra”. Il giorno dopo aprii le labbra e infilò un piccolo pezzetto d’anguria in bocca. E continuò per i giorni seguenti; un po’ per volta arrivai a mangiare tanti pezzettini. Poi le fettine e dopo qualche giorno di questa pazienza, riuscii ad aprire gli occhi finalmente. Piano piano, passai a bere una tazzina di brodo di pollo. Poi di carne e mia madre cominciò a sollevarmi un po’ con dei cuscini dietro la schiena, altrimenti rischiavo di far venire le piaghe perché ero come un tronco, senza potermi girare o cambiare posizione. L’unico movimento che fino ad allora potevo fare era con lo sguardo. Un giorno mi ricordo che mia madre stava cucinando i ceci e, sentendo il profumo, mi venne voglia di mangiarne uno, ma, dato che non potevo parlare, il problema era farglielo capire. Così, quando lei mi venne vicino, cercai di parlarle con gli occhi. Dato che mia madre era attenta, capì che volevo dirle qualcosa e mi domandò: “Vuoi qualcosa?” E con lo sguardo le risposi di sì. Ma il problema era far capire cosa volevo. Quindi mi nominò parecchie cose, ma io chiusi gli occhi rassegnata ormai. Quando ad un tratto lei mi disse: “Vuoi i ceci?” Io felice aprii gli occhi e feci capire di sì, e siccome lei aveva preso la mia mano nella sua io mi sforzai di alzare un dito per dirle che ne volevo solo uno. Così mi portò un cecio e lo mangiai. Quando venne mio padre dal lavoro fu molto contento di sentire l’accaduto. E così gradatamente incominciai a mangiare e a muovermi e con il loro aiuto mi sedevo a letto ma la favella non era ancora tornata. Mia nonna una volta si sedette vicino a me e mi disse: “Anna guarda me. Guardami bene come muovo le labbra per dire la parola mamma. Se imiti me ti riesce facile dire mamma. Tu ti devi sforzare guarda”. E lei ripeteva, “Devi dire MA…MMA. MA…MMA. Dai dillo anche tu. MA…MMA!” Se dici mamma ti prometto che quando guarisci andiamo io e te a scegliere una bella stoffa. Tu scegli il colore che ti piace ed io la comprerò per te. Per farti cucire un bel vestitino nuovo.” Finalmente un giorno mi sforzai di più e riuscii a dire mamma. Non posso dimenticare gli occhi umidi di tutti specialmente di mia madre, che mi abbracciò e mi tenne stretta a sé, piangendo di gioia. E da quel giorno cominciai a parlare e così potevo dire cosa volevo mangiare, e arrivò la cosa più bella e cioè mia madre mi aiutò una volta a scendere dal letto, anche se dopo un passo o due mi girava la testa ed ero costretta a sedermi.

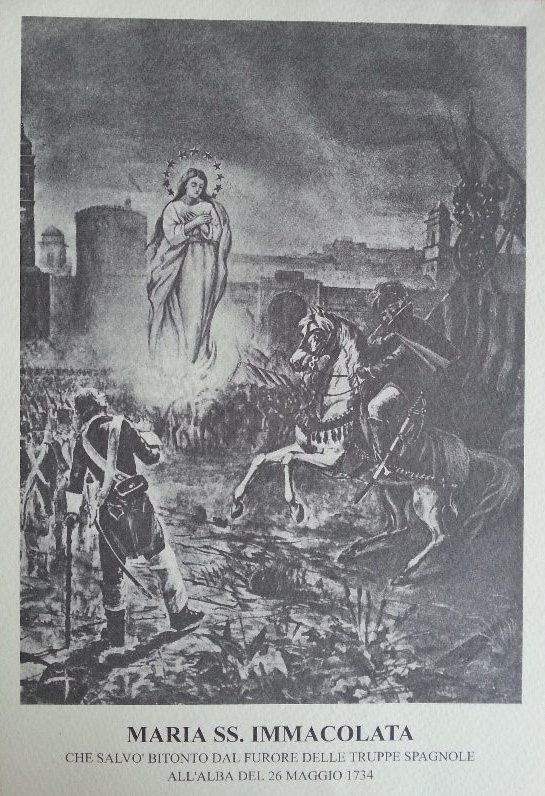

Ecco mi trovavo in queste condizioni quando per le incursioni aeree nemiche, suonavano le sirene d’allarme per la popolazione. Tutti andavano ai rifugi ma mio padre disse: “Noi non possiamo andare ai rifugi, portare la bambina là vuol dire farla morire; e allora noi stiamo qua… Muore Sansone con tutti i Filistei!” Fortunatamente su Bitonto non buttarono nessuna bomba e neanche su Bari. La seguente storia lo conferma. Una nostra conoscente, una donna anziana e vedova, per vivere faceva i bucati alla gente e dopo l’armistizio lavava la biancheria degli alleati. Un giorno io e mia sorella maggiore eravamo andate a trovarla, quando due soldati vennero a ritirare la loro biancheria lavata e stirata. Mi ricordo che presero a parlare della guerra. E nel discorso noi dicemmo che siamo stati fortunati a riguardo delle bombe. Su Bari e Bitonto, che sono distanti fra loro solo diciotto chilometri, non ne è caduta neanche una. Ecco la loro risposta: “Noi non potevamo buttare bombe quando passavamo di qua sulle vostre teste; perché guardavamo giù e vedevamo solo un grande prato verde, un campo grandissimo, è questa la verità. È strano ma vero perché noi siamo bombardieri quindi parliamo di cose capitateci in prima persona.” Questo richiama un altro fatto accaduto molto tempo fa. Si racconta che la Madonna, il 26 maggio 1734, apparve al generale duca di Montemar dell’esercito spagnolo che voleva entrare in Bitonto e saccheggiarla, forzando le porte chiuse della città. La Madonna parlò al generale dicendo: “Non toccate Bitonto che è la pupilla degli Occhi Miei”. E quindi Bitonto fu salvata. Si racconta che quando poi finì la guerra il generale duca di Montemar voleva entrare in Bitonto e una guardia gli chiese il perchè. Egli spiegò che voleva vedere la Signora che gli aveva chiesto di non toccare Bitonto. La guardia allora lo condusse nella Cattedrale dove il generale, guardando la statua della Madonna sull’altare maggiore, disse: “Ecco la Signora che salvò Bitonto”. Si inginocchiò e si mise a piangere.

Torniamo ora al racconto della mia malattia. Mia zia Apollonia, la moglie del fratello di mio Padre, zio Paolo, che veniva spesso a trovarci, mi parlava molto di S. Antonio da Padova del quale lei era devota. Raccontava della sua vita e dei suoi miracoli. Mi disse che lo stava pregando: “Io prego per te, per la tua guarigione, S. Antonio e sono sicura che guarirai. Però tu dopo devi ringraziarlo. Prima devi fare la prima Comunione e poi lo ringrazierai facendo la tredicina. La tredicina consiste nell’ascoltare per tredici mattine consecutive la S. Messa comunicandoti Sacramentalmente; ecco perché lo farai dopo aver fatto la prima Comunione.”

Passarono ancora giorni e finalmente mi alzavo al mattino per andare a letto solo la sera. I miei genitori erano raggianti, ce l’avevano fatta ormai, ero quasi guarita. Difatti quando suonavano le sirene d’allarme, ormai potevo camminare e andavamo anche noi ai rifugi con gli altri.

Mi ricordo che al ritorno a casa dai rifugi era già l’alba e c’erano ai lati della strada sull’erba ancora le lucciole e io mi divertivo a rincorrerle. Poi mia nonna un giorno mi portò con lei a scegliere la stoffa e il colore che piaceva a me. Me la comprò e mia sorella mi confezionò un bel vestitino. Poi arrivò il tempo di fare la prima Comunione e andavo al catechismo a prepararmi con le altre bambine nella mia parrocchia. Mia madre mi comprò la stoffa per il vestitino bianco per la cerimonia. Mia sorella fu brava a confezionarlo. Per fortuna che cominciavano a crescere i capelli (che avevo perso per la malattia) e il giorno della comunione infatti si vedeva un po’ di peluria vicino alla fronte, che non era coperta dal velo bianco. Quel giorno stesso ho fatto anche la Cresima, prima si usava così; la mia madrina fu la zia Apollonia, la quale mi fece ricordare la promessa, quella di fare la tredicina. Però mi disse: “Non adesso che sei ancora debole. Aspetta un po’ così sei più forte. Però senz’altro devi ringraziare S. Antonio per la grazia ricevuta”.

Aspettai un paio di mesi per iniziare. Perché a quei tempi non si poteva fare la Comunione dopo aver fatto colazione, si doveva digiunare dalla mezzanotte, senza neanche poter bere l’acqua. Quindi per me era un po’ dura perché mi sentivo ancora debole. Quando iniziai mi risultava molto faticoso perché c’era un po’ di strada da fare per arrivare in chiesa. Non è come adesso che c’è chi ti accompagna con la macchina. Era a piedi che dovevo andare e da sola.

Per strada mi fermavo quattro o cinque volte per riposarmi. Mi sedevo sui gradini delle case. Noi abitavamo nel centro storico, perciò le case erano attaccate una all’altra e i gradini abbondavano.

E quando non c’erano mi fermavo appoggiandomi al muro come i vecchi. Mi ricordo che sudavo freddo; e finché arrivavo in chiesa era una tortura.

Poi mi sedevo sulla panca e a volte poggiavo anche la testa se c’era poca gente perché mi mancava il respiro e mi sentivo male. E questo grande sacrificio andò avanti per ben tredici mattine consecutive. Purtroppo allora, come ho già detto, non c’erano macchine e non c’era niente. Neanche mia mamma mi poteva accompagnare perché c’era mia sorella piccola da accudire e doveva badare anche a mia nonna, però io avevo fatto una promessa e la dovevo mantenere.

Una cosa curiosa mi ricordo di quei giorni.

Una volta volevo sedermi ma per la strada non c’erano più gradini. Ero talmente stanca che in piedi mi appoggiai al muro con spalle e testa; in quel mentre una voce dentro di me mi disse: “Non ti far vedere così perché quando ti faranno il film si metteranno a ridere”. Non capivo ma mi sforzavo di camminare bene. Era una sensazione strana. Ancora adesso quando ci penso non so spiegarlo. Forse qualcuno mi voleva incoraggiare, difatti ce la mettevo tutta. Comunque quella fu la prima ed ultima volta che mi ammalai fino all’età di trentaquattro anni quando ebbi un’influenza. Poi fortunatamente più niente. Grazie a Dio sono sempre stata bene di salute. Né influenze, né raffreddori, niente di niente.

Dopo essere guarita, trascorrevo giornate serene in compagnia della mia famiglia. Mi ricordo che volli imparare a fare i calzini di cotone per mio padre e mio fratello. Vedevo mia madre e mia nonna che, per realizzarli, usavano cinque ferri sottili e curvi con i quali lavoravano il cotone. La televisione non c’era e neanche la radio; quindi, durante l’inverno, la sera, dopo cena, ci riunivamo, tutta la famiglia, sedendoci a cerchio intorno al braciere pieno di carbonella accesa situato in un poggiapiedi di legno. Ognuno di noi aveva qualcosa da raccontare. Per me, che ero una bambina, fare i calzini era un passatempo ma mi piaceva molto anche disegnare. A volte mia madre aveva da rattoppare gli indumenti di mio padre e di mio fratello Pantaleo per la campagna. Mio fratello, infatti, lavorava insieme a mio padre ai nostri poderi. Mia sorella maggiore, Addolorata, che faceva la sarta, completava il lavoro della giornata. Io mi divertivo anche a sferruzzare. Imparai a filare la lana con un fuso e con quella realizzai un bel golfino per me; ero molto soddisfatta, per il semplice fatto di aver filato io stessa una lana di pecora avanzata da quella che si metteva nei materassi. Mi ricordo che andai a comprare i bottoni e li scelsi a forma di elefantini e di colori diversi: rosso, bianco, verde ecc. e mi divertii tanto ad attaccarli.

* * *

3. La casa nuova, il serpente, la brocca

Qualche tempo dopo la mia completa guarigione dal paratifo, passò all’altra vita mia nonna. Mio padre volle subito cambiare casa sia perché desiderava allontanarsi dai tristi ricordi della mia malattia e della dipartita di sua madre, sia perché l’abitazione, come detto, era umida e buia.

Ci trasferimmo così in una casa bellissima, asciutta, arieggiata, baciata dal sole, con camere grandi e una stupenda cucina. Era al primo piano e aveva un bel terrazzino. Era così grande che mio padre divise una delle stanze per ricavare un negozio di scarpe usate, soprattutto dei militari. Le vendeva anche al mercato settimanale. La gente, infatti, le usava per andare a lavorare in campagna.

Tutto filava liscio ed eravamo felici, salvo che per un fatto curioso e preoccupante che accadde i primi tempi in cui vivevamo lì, che poi fortunatamente si risolse in bene. A quel tempo era appena nato mio fratello Antonio, l’ultimo figlio, e mia madre lo allattava al seno. Si accorse che il bambino era sempre pallido, quasi giallastro, e dormiva troppo. Lo portò quindi dal medico, il quale, visitandolo, non trovò alcuna malattia. Alcuni vicini di casa dissero che la causa di questo deperimento poteva essere nientemeno che un serpente! Spiegarono che talvolta alcuni serpenti, sentendo l’odore del latte, durante la notte succhiano dal seno sostituendosi al bambino, al quale mettono la coda in bocca. I vicini assicurarono mia madre della veridicità della cosa, perché era già successo ad altri. Mia madre però rimase sbigottita e incredula. Dissero che forse il serpente era arrivato dalla campagna insieme alle fascine di rami di ulivo che portava mio padre per accendere il fuoco. A quei tempi non c’erano i fornelli a gas e per cucinare facevamo il fuoco con la legna. Dato il soffitto molto alto, mio padre aveva realizzato in cucina un soppalco in legno da utilizzare per riporre la fascine. Cercammo il presunto serpente dappertutto; guardammo in un ripostiglio nella camera attigua a quella dei miei e anche fra le fascine in cucina, ma non trovammo niente. Allora i miei genitori escogitarono un sistema per capire se effettivamente ci fosse un serpente in casa: cosparsero il pavimento delle camere e del corridoio di farina. La mattina dopo, con grande sorpresa, si vide sul pavimento il tragitto del serpente ma non si capiva esattamente da dove arrivasse. Forse veniva dalla cucina dove non avevamo messo la farina, si capiva però che andava diretto alla camera dei miei genitori fino al letto. Quindi i vicini avevano incredibilmente ragione! Inorriditi, ci mettemmo di nuovo tutti alla ricerca del serpente, ma invano. Qualche giorno dopo, mia sorella Addolorata ebbe bisogno di prendere l’acqua dal pozzo che avevamo in cucina per lavare la biancheria. Dopo aver tirato fuori parecchi secchi d’acqua, ad un certo punto vide attorno alla corda qualche cosa attorcigliata. Terrorizzata gridò: “Aiuto il serpente!”. Non sapeva cosa fare; teneva con una mano la corda e con l’altra il secchio. La bestia, alzando la testa, le toccò quasi il polso. Corse fuori sul terrazzino per cercare di buttare secchio e serpente. Per fortuna passò un uomo che dal marciapiede vide la scena e invitò mia sorella a scendere dicendole che ci avrebbe pensato lui; ella corse giù in strada dalla scala esterna con ancora in mano corda e secchio e l’uomo le andò velocemente incontro prendendo subito per il collo il serpente prima che toccasse mia sorella. Lo poggiò per terra, gli diede una bastonata in testa e il serpente morì. Spiegò poi l’uomo di essere nato il giorno di San Paolo e di avere perciò il potere di maneggiare i serpenti senza esserne morso. Capimmo che l’animale era probabilmente caduto nel pozzo perché qualche giorno prima, nel tentativo di scacciarlo da casa, avevamo, come consigliatoci dai vicini, bruciato suole di scarpe e gomma che producevano un odore fastidioso. Il coperchio del pozzo era rotto e il serpente, cercando riparo, era caduto dentro. Antonio cominciò subito a riprendersi e in brevissimo tempo tornò sano e roseo. Così dimenticammo questa brutta esperienza.

Abitammo in quella bella, grande, comoda e luminosa casa per tanti anni, fino a quando ci trasferimmo in provincia di Milano.

Dato che ho parlato del pozzo che avevamo in cucina, apro una breve parentesi per dirvi che a quei tempi nessuno aveva l’acqua potabile in casa. L’acqua del pozzo, infatti, serviva solo per lavare la biancheria, per lavarsi e innaffiare le piante. Ma per bere e cucinare bisognava andare a prendere l’acqua alla fontana del rione. Ogni rione ne aveva una. Dato, quindi, che era una sola per tanta gente, ogni giorno si formava la fila e ciascuno con la sua brocca doveva aspettare il proprio turno. Io andavo spesso. Mi ricordo che una volta, al ritorno, con la brocca piena, inciampai e caddi, si ruppe la brocca e mi feci male. Un passante mi riconobbe e andò a chiamare mia mamma. Ella venne subito e mi riaccompagnò a casa. Da allora andavo con una brocca più piccola.

* * *

4. Il ricamo diventò il mio lavoro

Quando ero ragazzina andai dalle suore di clausura del mio paese, Bitonto, per imparare a ricamare a mano. Diventai brava in breve tempo e infatti ricamai un lenzuolo per il corredo di Addolorata che si stava per sposare. A quei tempi si usava esporre in casa tutto il corredo della sposa affinché parenti e amici potessero vederlo. Per questo si faceva a gara a chi aveva le cose più belle e il ricamo era molto ambito. Mi rendo conto che era un’usanza un po’ stupida però a quei tempi era così.

Quando il lenzuolo, dopo anni, divenne vecchio e consumato, mia sorella tagliò la parte ricamata che era ancora bella e me la restituì affinché la conservassi per ricordo.

Nel periodo in cui frequentavo il convento di clausura, mi venne l’idea di farmi suora; lo dissi a mia madre ma lei mi dissuase spiegandomi che ero troppo giovane per decidere della mia vita. E aveva ragione perché quando smisi di andare dalle suore non ci pensai più.

Dopo qualche anno imparai pure a ricamare a macchina e questo diventò un lavoro. Infatti, per conto di un laboratorio di ricamo, ricamavo a casa lenzuola, tovaglie e asciugamani già disegnati. Li andavo a prendere e dopo li riconsegnavo. Mia madre, però, pensava che il ricamo, anche se molto piacevole, non fosse importante come saper cucire dei vestiti. E quindi mi propose di andare a imparare il taglio e cucito da una sarta. Vicino a casa c’era una mia amica, anche lei di nome Anna e mia coetanea, che faceva questo lavoro da tempo e aveva già un laboratorio di sartoria con delle apprendiste. Quindi decisi di andare da lei. A me il taglio e cucito non piaceva ma mia mamma diceva: “Questo ti servirà di più del ricamo a macchina, nella tua vita avrai bisogno di farti una gonna o un vestito” e quindi decisi di seguire il suo consiglio. Allora, infatti, non si vendevano vestiti o cappotti già confezionati. Si comprava la stoffa e si faceva cucire dalla sarta solo un vestito all’anno sì e no. Il cappotto, invece, come minimo durava quattro anni e dopo lo si portava dalla sarta per scucirlo e rifarlo dalla parte interna. Adesso, invece, le ragazze non sanno neanche attaccare un bottone o accorciare un pantalone o una gonna, ma sono più avvantaggiate perché possono comprare il vestiario già fatto. E va bene così. Inoltre tutti cambiamo spesso i vestiti, perché per esempio, al lavoro non si può indossare sempre i soliti e allora sembra che si faccia a gara a chi è più elegante. Non dico di fare come allora, ma almeno non cambiare il vestiario ogni due o tre mesi e in quantità che l’armadio scoppia.

Quando uscì la radio, mio padre la comprò subito. Mi piaceva molto ascoltarla mentre lavoravo, sia la musica, sia le storie che raccontavano. Una in particolare mi rimase così impressa nella mente che ricordo ancora il titolo: “Pamela e la virtù ricompensata”. Il riassunto è: Pamela era una giovane cameriera che lavorava in una casa di una nobile famiglia, i padroni le volevano bene; il figlio dei padroni un giorno manifestò il suo amore a Pamela e cominciò a farle la corte di nascosto dai suoi genitori. E questo andò avanti per un po’ di tempo. Finì questa situazione quando lui pretendeva di più. Pamela rifiutò, ma lui insisteva. Pamela allora decise di dare le dimissioni. E nel momento in cui lei stava andando via, lui dichiarò a sua madre che voleva sposarla. A questo punto la ragazza pensava che la signora fosse contraria al matrimonio e invece con sua grande meraviglia sentì dalla bocca di lei uscire queste parole: “Va bene! Va bene!” E così finì in bellezza. Cioè i due ragazzi si sposarono con il consenso dei genitori di lui. Mi ricordo questa bella storia anche se sono passati più di settant’anni. Sto raccontando tutto ciò per far capire l’atmosfera di allora.

Anche se non c’erano tutte le comodità di adesso, noi vivevamo felici e sereni, non come di questi tempi che si vive con paura di tutto, di ladri e di altre cose. Prima si lasciava a volte anche la porta aperta di notte. Di giorno sempre aperta.

Inoltre ora i ragazzi e le ragazze non sono più semplici nel condurre l’esistenza. Hanno tanti problemi in più e inutili. Si lavora per vivere ma anche per comprare beni inutili o in sovrappiù dedicando poco tempo alla famiglia.

Gli anni della gioventù trascorsero felici insieme alla mia famiglia.

* * *

5. Ci siamo trasferiti a Cesano Maderno

Mia sorella Addolorata si sposò con un ragazzo di Bitonto, Giacomo. Avevano già tre figli, Angela, Dino e Teresa, quando decisero di trasferirsi in Lombardia per lavoro. Dato che il lavoro nel meridione scarseggiava, anche mio fratello Pantaleo decise di partire e li raggiunse a Cesano Maderno[1]. Dopo qualche tempo, Addolorata, dato che aspettava il quarto figlio, chiese a mia madre se poteva mandare me a stare con lei per aiutarla un po’ e così partii anch’io. Quando nacque la bambina, mia sorella non aveva più bisogno del mio costante aiuto e quindi decisi di cercare lavoro anch’io. Mio cognato mi disse: “Conosco una fabbrica dove sono quasi tutte donne a lavorare come operaie”. Si trovava in un paese vicino a Cesano Maderno e lavoravano la seta. Ci andai e mi assunsero subito ma presto mi accorsi che questo lavoro non faceva per me. La seta ha bisogno di umidità, quindi nel mio reparto passava tutti i giorni un uomo su una piattaforma a motore con una cisterna d’acqua e bagnava il pavimento del reparto con una grossa canna. Noi ragazze portavamo dei carrelli pieni di matasse di seta alle donne che la filavano con le macchine sui fusi. Indossavamo degli zoccoli di legno e avevamo piedi e gambe sempre bagnati e sporchi. Quindi ci lavavamo spesso anche d’inverno nell’acqua ghiacciata dei lavandini della fabbrica. Dopo tre anni cominciai a sentire qualche dolore alle gambe e ai piedi, pertanto decisi di cambiare lavoro.

Nel frattempo arrivarono anche mia madre e Maria; mio fratello Antonio, invece, ci raggiunse qualche mese più tardi perché studiava per maestro elementare e prima doveva dare un esame. Mio padre, invece, non ci raggiunse mai perchè il 26 luglio 1956 emigrò da questa Terra.

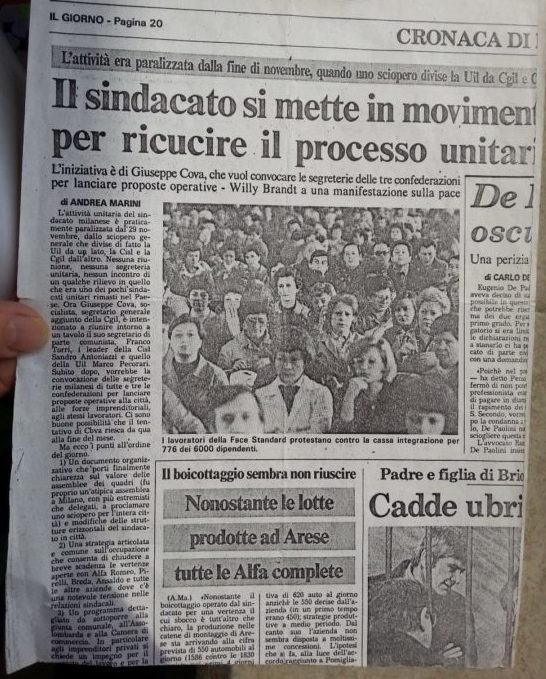

Quando arrivò mia sorella Maria, un giorno ci recammo insieme a Milano a cercare lavoro. Io mi ero appena licenziata dalla ditta che lavorava la seta per via dell’umidità. Dopo essere scese dal treno in Bovisa e aver camminato lungo una strada, mentre aspettavamo che un semaforo diventasse verde, chiesi a una signora accanto a me se conosceva nelle vicinanze qualche Ditta dove lavoravano anche le donne. Fummo fortunate perché la signora mi indicò un portone che si vedeva a una cinquantina di metri di distanza e mi disse: “Vedi lì c’è un grande portone, è la Face Standard”. Così ci andammo e domandammo alle guardie all’ingresso. Loro ci indicarono una porta e dissero: “Entrate da quella porta e lì troverete altre ragazze che stanno aspettando di essere ricevute”. Quando arrivò il nostro turno ci dissero che potevano assumere inizialmente una sola delle sorelle e poi dopo sei mesi avrebbero assunto l’altra però prima avremmo dovuto fare le necessarie visite mediche. Così decidemmo che avrei cominciato io che ero la più grande, feci le visite e fui assunta. Poi venne mia sorella Maria. Era una Ditta di telecomunicazioni, lavoravamo in reparti diversi, lei al terzo piano e io al piano terra in un reparto molto grande. Il lavoro mi piaceva molto (…ed era asciutto!).

Rispetto a quello presso la ditta della seta, questo impiego era più interessante e anche di maggiore responsabilità. Saldavo alle piastre che si trovano dietro alle radio e ai televisori, con il saldatore e lo stagno, varie resistenze, piccole e grandi, relè, fili di rame e altri componenti elettrici. Era un lavoro che richiedeva molta attenzione e mi dava soddisfazione. Ero seduta al mio tavolino e mi portavano le piastre con le istruzioni su disegno; quando le completavo consegnavo il lavoro e me ne portavano altre. Si lavorava anche a cottimo.

La società aveva la mensa per gli operai, che era di fronte al mio reparto; senza uscire dalla ditta, con pochi passi la raggiungevo. Dopo pranzo, si usciva per fare una passeggiata nel parco vicino con le colleghe. Dopo l’ora di pausa, si tornava a lavorare fino alle 6 di sera o poco più e poi si tornava a casa. Si timbrava il cartellino quando si entrava, quando si usciva e quando si andava a mangiare. Ho lavorato lì per ventinove anni.

Io sono al centro con maglione rosso e occhiali.

Riporto ora di seguito una lettera che ci mandò mia madre quando si trovava ancora a Bitonto con i miei fratelli Maria e Antonio (detto Tonino):

“Bitonto, 3 luglio 1958

Carissimi figli Giacomo, Addolorata, Pantaleo e Anna; ieri pomeriggio abbiamo ricevuto la vostra cara lettera nella quale abbiamo rilevato il vostro buon stato, parimenti vi assicuro di noi.

Dunque, miei cari, siamo stati molto contenti nel sapere la bella notizia del lavoro di Annina: specialmente poi che sono quasi tutte donne e che va in compagnia di altre ragazze di Cesano ecc. Speriamo nel Buon Dio tutto di bene sia per i quindici giorni di prova sia per il futuro; siamo felici anche di Pantaleo che è tutto contento del suo lavoro. (…)

Ora termino per farla partire. Vi bacio con affetto: te caro figlio Giacomo e te Addolorata, Pantaleo, Anna, Angela, Dino, Teresa e Maria Rosa. Vostra affezionatissima mamma Teresa”.

Per mio fratello Tonino fu inizialmente difficile trovare lavoro; doveva aspettare che lo chiamassero per fare l’insegnante. Ma non stette con le mani in mano e trovò da solo un altro lavoro. Non come insegnante ma presso una fabbrica di Milano in cui facevano borsette e portafogli. Frattanto venne fuori un posto da insegnante.

[1] Cesano Maderno era a quei tempi in provincia di Milano, ora di Monza e Brianza

* * *

6. Prima di conoscere mio marito Salvatore

Ora vorrei raccontarvi di quando cominciai a conoscere dei ragazzi che mi facevano la corte.

Avevo venticinque o ventisei anni quando incontrai un ragazzo alto, bello e allegro che mi chiese se poteva accompagnarmi a casa al ritorno dal lavoro la sera. E così mi aspettava in stazione e facevamo la strada insieme, ognuno con la sua bicicletta. Dopo un po’ di tempo espresse il desiderio di chiedere a mia madre se ci potevamo fidanzare. Per me andava bene perché avevo trovato in lui tutti i requisiti che una ragazza cerca e perciò gli dissi di sì. Parlò con mia madre e disse che avrebbe portato i suoi genitori a parlare con lei per fidanzarci. Era capo mastro, era l’allegria in persona ed era anche un mio compaesano, cioè un bitontino come me; anche lui si trovava a Cesano Maderno con la famiglia per lavoro. Chiese il permesso a mia madre di venire la sera a trovarmi a casa e mia madre disse di sì. Passarono quasi tre anni e pensò con i suoi genitori di venire a portarmi un anello di fidanzamento. Molto tempo prima, mi confidò che si era accorto che quando veniva a casa mia, mia madre era sempre taciturna e aveva l’impressione che non fosse contenta della sua presenza. Io gli dissi che si sbagliava, ma lui lo ribadiva. Finché una sera, appena arrivata a casa, riferii a mia mamma la sua impressione; ella negava, però vedevo che non era un no deciso, così la pregai di dirmi la verità e lei parlò così: “Se tu lo vuoi sposare sposalo. Non interessa sapere cosa penso io perché potrei anche sbagliarmi”. Ma io la pregai di dirmi cosa pensava e le assicurai che non avrei detto niente a lui. Le chiesi: “Dimmelo per favore perché io ci tengo al tuo giudizio”. Così mi confidò che sentiva che non era il ragazzo giusto per me. Ne era sicura. A dire il vero, anch’io, senza sapere bene il perché, avevo dei dubbi. Nonostante mi piacesse molto, non ero sicura di sposarlo. Un pensiero mi diceva di lasciarlo e l’altro diceva di no intanto il tempo passava e così arrivò il giorno in cui mi disse che sarebbero venuti a casa mia i suoi genitori per portare l’anello. Io per non arrivare a far venire i suoi genitori inutilmente, decisi di chiedergli di aspettare ancora un po’. Ma, nonostante ciò, i suoi gli dissero di andare a comprare l’anello. Fu allora che presi il coraggio a due mani e gli dissi che non se ne faceva più niente. Tutti e due volevamo piangere ma non lo facemmo e ci sforzammo di restare in silenzio.

Da quel giorno lui non venne più e per questo io piangevo; mia madre, che non sapeva ancora niente, mi chiese se fosse per lui, quindi le raccontai tutto quanto. Lei se ne dispiaceva tanto da dire: “Ritira quello che gli hai detto e vai avanti”. Invece io non volli fare niente e lasciai tutto come già era deciso. Anche lui soffriva molto e si ridusse a non uscire più di casa per tanto tempo. Lo seppi da una sua cugina. E fu per questo che quando si presentavano altri ragazzi non mi piaceva nessuno. Trovavo sempre e solo i difetti.

Passò più di un anno e conobbi un ragazzo di soli ventun anni cioè sette anni meno di me e per l’età gli dissi di no ma lui improvvisò una serie di donne che avevano sposato uomini più giovani di loro, prima disse di sua madre, poi anche di sua zia, e andavano tutti d’accordo. Anche lui volle venire da mia madre. Allora si usava così. Passò del tempo ed era felice di avermi convinta ma io ero sempre a riflettere se facevo bene o no. Mi capitò di dirlo alle mie amiche del lavoro e loro commentarono: “Sei matta, noi donne invecchiamo sempre prima degli uomini e così ti troverai con il marito giovane e di sicuro ti farà le corna”. Un giorno mi disse: “Vuoi venire a trovare mio fratello sposato che abita a Milano? Ho parlato di te e vogliono conoscerti. Passiamo un giorno a casa loro se vuoi”. Io non lo volli contrariare e dissi di sì. Erano molto socievoli e ci domandarono quando ci saremmo sposati; lui rispose che prima sarebbe dovuta venire sua madre dal paese in cui abitava per decidere il matrimonio. Parlammo della differenza di età, ma anche per loro non era importante, mi dicevano di non badare a una cosa così insignificante e ripeterono la storia della madre e della zia. Suo fratello affermò: “Vedrete che voi sarete felici insieme”. Poi ci congedammo e tornammo a casa in treno.

Un giorno mi disse: “Non preoccuparti se non vengo la settimana prossima perché, giacché viene mia madre, voglio imbiancare la casa, perciò non verrò a trovarti”. Infatti lui poverino veniva a trovarmi tutte le sere in bicicletta da Lentate sul Seveso, dove abitava, che è un po’ distante da Cesano.

Ora nella mia testa c’era sempre il dubbio se facevo bene a sposarlo o no e finalmente mi decisi a lasciarlo. Dato che non avevo il coraggio di dirglielo a voce, approfittai della settimana di assenza per scrivergli una lettera. Egli, dopo averla letta, si presentò a casa mia piangendo. Vedere un uomo piangere mi faceva tenerezza ma insistetti nel dire di no. Chiedeva aiuto a mia madre lui, ma lei gli disse che non poteva perché non voleva intromettersi. E così fu costretto a non venire più e andò via con gli occhi lucidi di pianto. Mi fece tanto male ma fui contenta di aver trovato il modo e la forza di allontanarlo.

Così passò del tempo e ne venne un altro. Ormai ero diventata contraria a dire sì. E quindi gli dissi che gli avrei dato la risposta dopo una settimana. Rideva nel sentire le mie parole e disse: “Hai proprio bisogno di una settimana per riflettere?” “Sì” risposi “se vuoi è così”. Anche questo era un bel ragazzo, alto, con spalle larghe e un viso da brava persona. Era padovano. Dopo una settimana venne e mi chiese cosa avessi deciso. E io risposi subito di no. Lui replicò: “Si può sapere il perché?” Dissi che non c’era un perché ma lui ribatté subito: “Il perché te lo dico io, tu mi dici di no perché sono andato in piazza”. Questo mi tolse il fiato perché era proprio il motivo. E che poi non era tanto grave, si poteva risolvere con un semplice parrucchino. Ma a me ormai non interessava più nessuno, difatti dopo si presentò un altro che era piccolo e faceva il calzolaio e gli dissi subito di no. Avevo allora già ventotto anni e non mi capitò più nessuno per un po’ di tempo.

Poi se ne presentò un altro. Nella casa adiacente alla nostra, abitava una signora anziana dalla quale si recava spesso un nipote. Io non lo avevo mai notato perché lavoravo sempre, a volte anche il sabato e la domenica per arrotondare un po’ lo stipendio. Il ragazzo si faceva vedere sempre più spesso; andava a trovare la zia ma ormai quella era solo una scusa perché in realtà si era innamorato di me. Si metteva fuori dal cancelletto appoggiato alla ringhiera del terrazzino e guardava sempre in casa mia. Una volta, mentre uscivo per andare da mia sorella, lui mi raggiunse e si dichiarò. Io gli dissi che non avevo nessuna voglia di conoscere nessuno per il momento. E lui rispose: “Va bene aspetterò”. E così passò del tempo e venendo sempre da sua zia la pregò di dirlo lei a mia madre. Quando glielo disse, mia madre rispose: “Signora, non sono fatti miei, sono loro che devono parlarsi, io non dirò niente”. Era diventato ormai di casa, era sempre là appoggiato alla ringhiera.

Una domenica io e mia sorella Maria decidemmo di andare al cinema e mia madre chiese se si poteva unire a noi. “Sì, certo, andiamo”, rispondemmo. Uscimmo tutte e tre di casa e lui era al cancello; prima ci lasciò passare e poi domandò: “Dove andate di bello?” “Al cinema”, risposi. Ed egli, rivolgendosi a mia madre, disse: “Signora posso venire anch’io con voi?” “Va bene” rispose mia madre. Entrammo nel cinema e non c’era più posto a sedere; lui tutto premuroso vide che proprio davanti alla platea c’era una sedia vuota e così andò di corsa a prenderla per far sedere mia madre. Passò del tempo e ne vide ancora due dall’altra parte quindi andò subito a prenderle per noi due, per me e mia sorella Maria. E non contento guardava in giro per cercarne un’altra; per fortuna la vide, quindi andò a prenderla e sedette vicino a me. Quando incominciò il film io vidi che l’attore principale era un bel ragazzo alto e mi scappò la frase: “Che bel ragazzo alto è l’attore principale”. Ed egli replicò: “Ecco perché non mi vuoi, perché io sono piccolo e neanche bello”. Io per non dargli dispiacere gli dissi: “Non è vero, è che adesso non voglio proprio pensare a fidanzarmi”. Un giorno si fece coraggio e disse a mia madre: “Signora, perché non glielo dice lei a sua figlia che io voglio fare le cose a modo e rispettarla aspettando?”. Mia madre disse che le dispiaceva per lui ma non voleva intervenire in queste cose. E così finalmente lo capì, si trovò subito la fidanzata, una ragazza che abitava vicino a casa mia, si sposò e dopo nove mesi ebbe il primo figlio.

* * *

7. Incontro Salvatore

Avevo ventinove anni quando conobbi Salvatore. Mi ricordo che al ritorno dal lavoro, la sera, mentre andavo a casa in bicicletta, sentivo un cigolio dietro di me di una bicicletta difettosa che mi seguiva a distanza. Mi voltai per guardare e vidi che era un ragazzo. Salvatore mi aveva notata e mi seguiva per sapere dove abitavo e se ero fidanzata. Questo andò avanti per parecchie sere, senza che ancora si dichiarasse. Lo rividi poi a casa di amiche dove ci riunivamo per ballare col grammofono.

Qualche sera dopo si ripresentò in stazione, mi parlò e facemmo il tragitto insieme ciascuno con la propria bicicletta. Continuò ad aspettarmi in stazione tutte le sere e un giorno si dichiarò. Salvatore mi piaceva e quindi acconsentii al fidanzamento. Venne a casa mia a conoscere mia madre e quel giorno stesso le chiese quando sarebbe potuto ritornare con sua madre a portare l’anello di fidanzamento. Dopo due anni ci sposammo, io all’età di trentadue anni e lui un anno e mezzo in più. Mi ricordo che quando ci eravamo appena conosciuti, una volta si parlava di età e lui disse che in Sicilia hanno questo detto: la donna diciotto e l’uomo ventotto. Io gli risposi subito: “Allora te ne puoi andare perché io non ho diciotto anni, ne ho ventinove”, ma lui non ci credeva allora fui costretta a prendere la carta d’identità e a mettergliela sotto il naso. “Guarda tu stesso, vedi che è la verità che ti dico, perciò se voi avete questo detto te ne puoi andare”, gli dissi. E lui replicò: “No, no, non fa niente”. Devo dire anche l’impressione che fece a mia madre quando venne a casa mia per la prima volta. Mia madre fu proprio contenta. Per lei Salvatore era un bravo ragazzo.

Mentre ero fidanzata con lui, si dette il caso che lontani parenti di mia madre che abitavano in Toscana ci invitarono a passare con loro un paio di giorni. Io e Maria non volevamo andare, però, per accontentare mia madre, che desiderava la nostra compagnia, accettammo l’invito e partimmo tutte e tre. Il soggiorno fu molto piacevole. Ci fecero una bella accoglienza e ci portarono a conoscere i loro parenti e anche gli amici, tra cui c’era un simpatico ragazzo che aveva un grande vivaio di piante, molto grande, e questo era il suo lavoro. Nei giorni in cui eravamo là veniva spesso a trovarci. E una volta mi fece la proposta: mi chiese se volevo fidanzarmi con lui. Io gli dissi di no. Ma egli rispose: “C’è tempo per pensarci, io posso aspettare”. Era un ragazzo a modo, come dicono i toscani. “Noi lo conosciamo da molto tempo” dicevano i parenti “e sappiamo che è un bravo ragazzo”. Finì la breve vacanza e tornammo a casa. A dire il vero una volta pensai di lasciare Salvatore e fidanzarmi con il toscano. In quell’attimo stesso sentii una voce dire: “E se va a donne?” Io rimasi sconcertata nell’udire ciò e da allora mi passò il pensiero di lasciare Salvatore.

Morale della favola: Salvatore era la persona adatta a me.

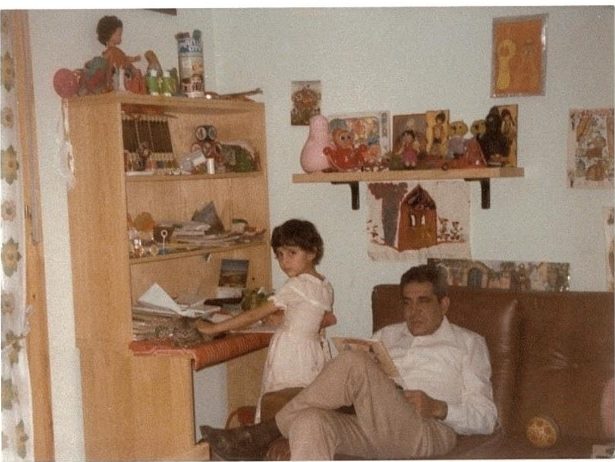

Ci sposammo il 24 ottobre 1964 e il nostro è stato un matrimonio felice: ci amavamo molto e non litigavamo mai. E per nostra figlia mio marito è stato un ottimo padre.

* * *

8. La nascita di mia figlia

Anche mia sorella Maria si sposò nel 1964, un mese prima di me, e dopo nove mesi ebbe la gioia di avere una bambina, seguita presto da due maschietti.

Io invece non riuscivo a portare a termine una gravidanza. Arrivata al secondo o terzo mese, li perdevo. Ebbi tre aborti spontanei e passarono molti anni. Mia madre mi incoraggiava sempre.

Anche mia zia, Suor Maria Barnaba, sorella di mio padre, mi inviava delle lettere di incoraggiamento da Roma dove risiedeva. Era stata missionaria in Egitto, ma a quel tempo, ormai anziana, viveva in Italia. Giacché sto parlando di lei, apro una parentesi per narrarvi un fatto curioso dei tempi in cui era in missione. Ce lo raccontò lei stessa quando venne a trascorrere una giornata con noi a Bitonto e io ero ancora una ragazzina. Ci disse che una giovane europea aveva sposato un uomo di una tribù locale con cui andava d’accordo, se non che le capitò di ammalarsi; in quel tempo, un giorno, udì sua suocera parlare sottovoce con il figlio e dire: “Poverina, non guarisce mai, non è meglio che la mangiamo?”. A quel punto la ragazza, terrorizzata, aspettò che facesse buio e che tutti fossero andati dormire per darsela a gambe in vestaglia e ciabatte, senza fare alcun rumore. Arrivò al convento delle suore dove stava mia zia e bussò al portone ripetutamente. La madre superiora la accolse e ascoltò il racconto, così la fece vestire subito da suora, rassicurandola che il marito non l’avrebbe riconosciuta. E così fu. Subito dopo l’uomo bussò al portone ma le suore dissero che nessuna ragazza si era presentata al convento e che, se voleva, poteva salire a controllare. Entrò ma non la riconobbe. La giovane quindi si salvò e rimase in convento.

Mia zia raccontò tantissime altre cose riguardanti la sua missione; per esempio che andavano a curare gli ammalati e ad aiutare la povera gente.

Di quel giorno trascorso con lei ricordo anche una cosa buffa: avevo tredici anni o poco più e non avevo mai preparato il caffè perché i miei non erano soliti berlo. In quell’occasione, mia mamma, senza pensarci disse: “Anna, per favore, vai tu a preparare il caffè”. Allora le caffettiere non erano molto diffuse. Si faceva bollire il caffè in un pentolino con un po’ d’acqua. E così feci, ma pensai: “Come faranno a berlo bollente?” E quindi misi a raffreddare il pentolino nell’acqua fredda. Quando lo portai in tavola rimasero tutti perplessi e scoppiammo in una grande risata!

Ora torniamo all’argomento principale del mio desiderio di avere un figlio. Dopo che ebbi gli aborti spontanei, fortunatamente un’ostetrica mi consigliò di andare alle terme di Salsomaggiore per curare eventuali infiammazioni ginecologiche. Ci andai con un’amica, Luigia, anch’ella desiderosa di avere un figlio che non arrivava. Fu un soggiorno molto piacevole: visitammo la città e ci godemmo le terme, ma soprattutto, grazie a Dio, realizzammo il nostro grande desiderio. Appena tornata, infatti, rimasi incinta di Debora. La gravidanza andò bene, senza minacce di aborto. E anche Luigia, dopo un anno, ebbe un bel maschietto.

Mia zia suora passò all’altra vita proprio durante la mia gravidanza. Lasciò questa Terra il 5 dicembre 1973. Tutti i parenti andarono a Roma per l’ultimo saluto, ma io non volli rischiare un altro aborto quindi non andai.

Mia figlia è nata il 21 giugno 1974 e ha reso la mia vita più felice.

Devo anche ringraziarla molto perché ha studiato e mi ha aiutato (e mi sta ancora aiutando) a scrivere i miei libri. Insieme abbiamo fatto due bellissimi viaggi in India per incontrare il grande Maestro Sai Baba. In più, adesso che sono anziana, e che mio marito non c’è più, mi rende felice con la sua compagnia.

Dopo la nascita di Debora, chiesi alla Ditta ove lavoravo, la Face Standard, un permesso di tre anni, per accudire da me la bambina. Perchè so che nei primi tre anni di vita si forma il carattere. Mi fu concesso; naturalmente era un permesso senza retribuzione, ma non perdevo il posto di lavoro. Facemmo questa scelta per farla crescere con il nostro affetto e senza portarla in giro come avevo pensato prima. Cioè di portarla con me al lavoro e di lasciarla all’asilo nido della Ditta. La Ditta mi avrebbe pagato anche l’ora dell’allattamento; ecco avrei dovuto portarla la mattina e riprenderla la sera. Poi pensai che dato che io prendevo il treno da Cesano Maderno per andare a Milano, sarebbe stato faticoso per me e per lei. In più, prima non era vietato fumare e i treni erano molto affollati. E lei doveva respirare tutto quel fumo nei vagoni. Poi pensai per l’inverno. Nel treno c’è il riscaldamento e si soffoca dal caldo mentre uscita dal treno dovevo fare venti minuti a piedi col freddo oppure prendere la filovia. Fu così che pensai di prendere il permesso, perché ci potevamo ammalare in due. Passati i tre anni, pensammo con mio marito Salvatore di farla andare all’asilo dalle suore qui a Cesano Maderno per abituarla a stare con gli altri bambini. Vidi che il primo giorno era contenta, ma già al secondo non voleva andare. La portammo lo stesso pensando che tutti i bambini fanno così finchè si abituano ma non fu così perchè piangeva come una disperata. E dopo una settimana passata in questo modo, quando andai a riprenderla la sera, la suora mi disse che la mattina non volle nemmeno entrare in classe e rimase con il suo cappottino rosso dietro alla porta ad aspettarmi. La suora spiegò che le chiese il perchè non volesse nemmeno togliere il cappottino e lei rispose: “”No, sto qui ad aspettare la mamma”. Allora le portò una sediolina ed è rimasta lì tutto il giorno. E quando la portai a casa era ancora agitata e stava male. Provai a metterle il termometro e aveva la febbre a quaranta. Mi spaventai e non la portai più; e quando andai da sola per pagare la suora per la settimana che era riuscita ad andare, ella mi disse: “Io incoraggio sempre d’insistere, perché i primi giorni tutti i bambini fanno così ma poi si abituano. Ma per sua figlia è stato diverso, è passata una settimana senza migliorare anzi peggiorava, un giorno dall’agitazione si sentì anche male, perciò è meglio che non la porti più”. Io all’inizio volevo che andasse per farla stare con i bambini pensando che si divertisse e anche per abituarla a inserirsi poi per la scuola elementare e tutto il resto. Invece, anche se non ha frequentato l’asilo, a scuola ci andava volentieri e le piaceva molto. Era cordiale e socievole con tutti, perciò andò bene lo stesso. Noi lavoravamo tutti e tre, io, mio marito e mio fratello Pantaleo che viveva con noi, ma facevamo in modo che uno dei tre restasse con la bambina. Salvatore faceva i turni, quindi preparava lui da mangiare e stava con lei mezza giornata e l’altra mezza c’era mio fratello Pantaleo e io la sera quando tornavo dal lavoro. Poi sfortuna volle che mio fratello per un incidente perse la vita. E questo fu un trauma per Debora che era tanto affezionata allo zio.

n

* * *

9. Alcuni ricordi

Mia madre lasciò questa Terra il 24 febbraio 1966.

Qualche anno dopo passò all’altra vita mio fratello Antonio: aveva da poco ottenuto il posto di insegnante elementare, come supplente per un anno intero a Cesano Maderno. Ne era molto felice. I bambini gli volevano molto bene. A Natale gli fecero un regalino e le mamme lo stimavano. Ma questa felicità durò molto poco. In quel periodo ci fu una brutta influenza e lui si ammalò. Temendo di perdere il posto di lavoro dopo tanta fatica per ottenerlo, pensò di andare a lavorare anche con la febbre. Aveva problemi alla vena aorta e si doveva operare. Ecco perché dopo soli due giorni di questa influenza si sentì male la notte del terzo giorno e non ci fu modo di salvarlo. Era la notte del 6 dicembre 1969. Aveva soltanto ventisette anni e la sua scomparsa fulminea e inaspettata ci recò tanto dolore. Mio fratello Pantaleo, che viveva in casa di mia madre con Antonio, rimase da solo e quindi lasciò l’appartamento e venne a stare con me e mio marito.

Ora passiamo a un altro argomento.

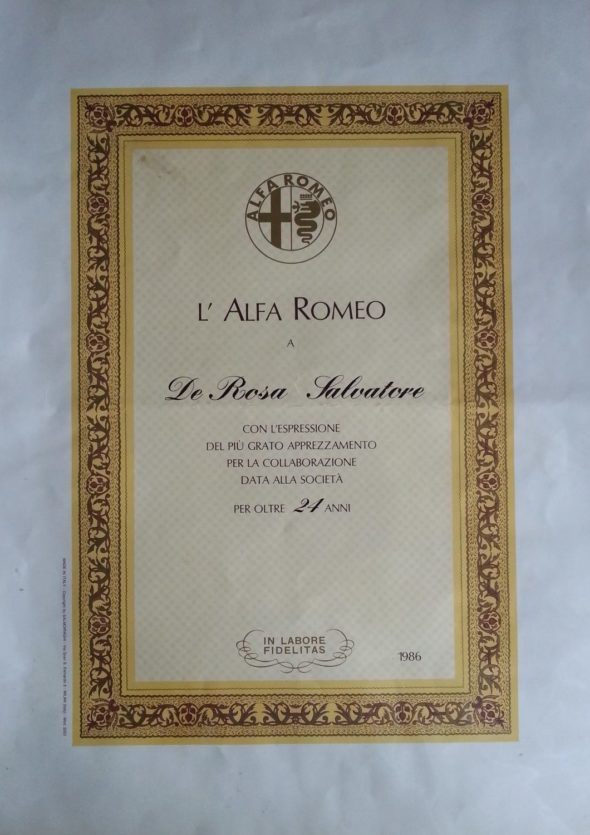

Sono contenta di aver sempre lavorato. Come accennato, da ragazza facevo la ricamatrice, poi sono stata per tre anni in una fabbrica che lavora la seta, dopo ho lavorato per ventinove anni fino al prepensionamento in una società di telecomunicazioni, la Face Standard di Milano (Bovisa), e infine ho fatto la stiratrice, la cuoca e la baby sitter presso alcune famiglie benestanti di Milano. Mio marito, invece, faceva l’operatore presso l’Alfa Romeo di Arese.

Si è sempre in movimento tra il lavoro, la casa, i figli e il marito; per che cosa? Per cambiare i mobili, le macchine, i vestiti ecc., e invece prima, parlo sempre di me stessa, ma è così quasi per tutti, ci si accontentava di più. Adesso si cambia tutto. Una mia amica, quando le dissi che volevo cambiare i mobili del soggiorno, mi chiese il perché, io le dissi che quando giravo nella casa e mi guardavo intorno volevo vedere tutto nuovo e bello. Ecco dove sta la stupidità. Li cambiai e poi feci lo stesso con i mobili della cucina. Solo la camera da letto non cambiai perché mia cognata una volta mi disse che porta sfortuna, muore il marito o la moglie. Ecco cosa mi fermò. Cambiai invece l’ingresso. Per non parlare della casa vera e propria. Prima chi aveva la casa di proprietà non pensava neanche lontanamente a cambiarla. Invece io ne ho cambiate parecchie. Nella prima, che acquistammo a Cesano Maderno, non andammo neanche ad abitare perché quando il costruttore la finì ci fu l’incidente della diossina a Seveso e dal punto in cui era costruita la nostra casa iniziava quella che chiamarono la zona di rispetto, cioè l’ultima zona dell’inquinamento. Venimmo a conoscenza della fuoriuscita della diossina dai giornali mentre eravamo in vacanza al mare.

Dissi a Salvatore e a Pantaleo: “Io in quella casa non ci vado”. Ed essi risposero: “Questa è tutta matta. Come fai a dirlo dopo tanta fatica per acquistarla?”. Dissi loro: “Siete voi i matti a voler andare nell’inferno con i vostri stessi piedi. Io non porto mia figlia a prendere la malattie e neanche noi ne abbiamo bisogno”. Mio marito replicò: “Perché? Credi che le malattie vengano solo in quella zona? Possono venire anche dove viviamo noi”. “Va bene” risposi. “Ma io ho deciso di non andare in quella casa e non ci andrò”.

Tutti e due mi chiesero: “E che cosa ne fai?” “La vendo”. Risposi. E mio marito si burlò di me dicendo: “Povera stupida, tu pensi che solo tu non vuoi andare in quella casa, tu pensi che solo tu non vuoi andare in quella zona?” “No” risposi, “però può anche darsi che qualcuno abbia bisogno di quella casa per un suo parente, per stare vicini”. “Ma quanto è grande la tua fantasia!”, disse Salvatore “Non ci voglio neanche pensare, fai tu e lasciami in pace”. E io risposi: “Va bene, me ne occuperò io stessa”. Tornammo a casa dalle ferie e feci subito fare degli avvisi che vendevo la casa. Pagai al comune per metterli nei bar e altri posti e aspettavo che si avverasse ciò che avevo già detto loro.

Una sera eravamo tornati da poco dal lavoro, io ero in cucina a preparare la cena, quando sentii il campanello alla mia porta. Chiesi a Salvatore di andare ad aprire.

Dalla cucina sentii che era una donna che dopo aver salutato disse a mio marito: “Siete voi che vendete la casa in via S. Michele? Mio marito rimase per un attimo senza parole. Nel frattempo, corsi di là e risposi io: “Sì signora siamo noi, entri!” Entrò e ci disse che voleva comprare la casa per suo figlio che era prossimo a sposarsi e lo voleva tenere vicino a sé”. Grazie a Dio si era avverato ciò che io pensavo e vendemmo la casa. Allora dissi a Salvatore: “Hai visto cosa fa l’ottimismo?” Gli dissi poi “C’è il proverbio che dice: “Aiutati che Dio ti aiuta!”” Sì, perché quello che pensai senza dubbio si è avverato perché ero fiduciosa che sarei stata aiutata. Poi continuai dicendo: “Ora dobbiamo comprarne un’altra più grande, cioè vorrei tre camere da letto, sala, cucina e due bagni. Sì, perché ognuno deve avere la sua camera”. E così fu, trovammo un altro appartamento molto grande, questa volta a Bovisio Masciago, un paese confinante con Cesano e ci trasferimmo lì. Era nuova, bella e molto luminosa, con tre camere da letto, una per me e mio marito, una per Debora e l’altra per Pantaleo.

Aveva un bellissimo giardino condominiale dove Debora andava a giocare con gli altri bambini. Però era al primo piano e sotto c’erano i portici, quindi risultò fredda. Perciò la mettemmo in vendita dopo averla abitata solo tre anni. Mio marito era fuori di sé e disse: “Basta mi stai portando all’esasperazione, non voglio più saperne niente”. Questa volta volevo una villetta e non più l’appartamento. Così trovammo una villetta a schiera a Limbiate e ci trasferimmo ancora.

Quando andammo lì ad abitare, Debora aveva circa otto anni. Era felicissima di avere la casa molto grande con il giardino, le tre camere da letto su, il salone grandissimo con cucina anch’essa grande e due bagni, uno giù e l’altro su al piano delle camere. In più la taverna grande e il garage, anche se non avevamo la macchina perché Salvatore non aveva la patente.

Dopo quasi cinque anni che abitavamo lì accadde, però, una disgrazia: mio fratello Pantaleo fu investito da un’auto e passò all’altra vita.

Era il 23 dicembre 1983. Tornava a piedi da Cesano Maderno dove era andato a fare gli auguri di Natale ai parenti. Infatti mia sorella Addolorata e anche i suoi figli sposati abitavano lì. Camminava lungo un vialone alberato sotto la pioggia e un’automobilista disattento non lo vide. Era già sera e non era ancora tornato a casa, quindi cominciammo a preoccuparci. Debora che aveva nove anni mi chiedeva dello zio e voleva sapere dove era andato. Più tardi suonarono alla porta e invece di mio fratello erano due carabinieri, e già mi agitai. Infatti mi dissero subito: “Siamo stati incaricati di portare questi documenti che aveva in tasca suo fratello”. Aggiunsero poi: “Lui tornava a casa, ma qui vicino sul vialone è stato travolto da una macchina in transito. Adesso suo fratello si trova nella camera mortuaria nel cimitero. Voi non potete andare a vederlo a causa delle feste di Natale, perchè il cimitero è chiuso. Dovete aspettare lunedì per poter andare. Ci dispiace. Buona sera.” E andarono. Avevo paura che Debora avesse sentito tutto e invece grazie a Dio no. Perchè mi domandò subito: “Era lo zio?” Risposi solo di no. E quando mi chiese ancora trovai una scusa, dissi che giacché pioveva si era fermato dalla zia Ada. Ma l’indomani mi chiese ancora. Mia figlia era molto affezionata allo zio perché quando io e mio marito eravamo al lavoro egli l’accudiva e giocava con lei. Ricordo che la mattina prima di andare a lavorare cucinavo per tutti e due il secondo e preparavo il condimento, così lui doveva soltanto preparare la pasta. La sera quando tornavo trovavo il salone cosparso di giocattoli, ma il disordine non mi interessava; ero felice che trascorressero in allegria la giornata. A ragion di questo, io non sapevo come fare quando più avanti fui costretta a dirle la verità. Subito dopo l’incidente avvisai mia sorella Maria, che da poco era ritornata a vivere a Bitonto con il marito e i tre figli, così vennero subito per assistere al funerale e Debora in quei giorni almeno passava il tempo a giocare con i cugini. Giorni dopo l’investitore parlò con noi e si scusò dicendo: “La colpa è mia perchè suo fratello era proprio sul ciglio della strada, camminava proprio sotto gli alberi. Ma io, devo essere sincero, non andavo piano e con la pioggia, la nebbia e l’ombrello di suo fratello, non l’ho visto ed è successo quello che non doveva succedere. E’ stato così catapultato sul cofano e portato avanti finchè mi fermai e poi cadde a terra. Cosicchè morì sul colpo, così telefonai all’autorità e portarono la bara, lo misero dentro e lo portarono al cimitero. Io fui arrestato, la macchina sequestrata”. Andammo a vedere dov’era la macchina di questo pazzo e segnava quasi cento all’ora. Andare in paese a questa velocità è proprio da squilibrati. E Pantaleo per questo pazzo perse la vita. Tutti soffrimmo molto per la disgrazia di mio fratello. Perciò decisi di andare via da Limbiate, non volevo più vedere quel vialone. E pensare che Pantaleo quando si parlava di trasferirici a Limbiate, non era d’accordo. Ho pensato dopo: poverino, se lo sentiva. Decidemmo quindi di tornare a Cesano Maderno vicino ai parenti. Così vendemmo quella villetta dopo soli cinque anni che l’avevamo abitata e ne comprammo un’altra.

Mio fratello Pantaleo con Debora. Il cane si chiamava Black. Quando andavamo al parco giocava sempre con Debora da quando era piccolina.

* * *

10. La crisi della società in cui lavoravo e i miei nuovi lavori

Dato che mio fratello era passato all’altra vita, non c’era nessuno che stava con mia figlia quando noi eravamo a lavorare, così mio marito mi suggerì di dare le dimissioni. La società in cui lavoravo, la Face Standard, era già in crisi e metteva il personale in cassa integrazione. E in quel periodo io ero a casa per quattro mesi. Ma lui insisteva perché mi licenziassi senza aspettare lo scadere di questo periodo. Io non volevo, mi dispiaceva lasciare quel lavoro che mi piaceva tanto.

Ma ogni sera prendeva quel discorso. Finché una volta mi disse: “Sei andata in direzione a dare le dimissioni?” “No”, gli risposi. E lui replicò: “Ecco, non capisci niente.” Allora gli dissi: “Non sono andata perché in me sento che non c’è bisogno di licenziarmi, ho la sensazione che succederà qualcosa per cui non servirà”. “E cosa deve succedere?”, chiese mio marito, “Non lo so. Perciò aspettiamo che passino almeno questi quattro mesi in cui io sono a casa e poi vedremo.” Tutto questo parlare non servì a niente, perché dopo qualche giorno incominciò ancora con la stessa storia. E per non litigare sempre, colsi l’occasione della buona uscita che la società mise a disposizione dei lavoratori che andavano in prepensionamento e del fatto che pagava anche i contributi per gli anni che mancavano ad andare in pensione. A me che avevo cinquantadue anni mancavano solo tre anni. Così, con mio massimo dispiacere, andai in Direzione e feci il passo che non volevo fare. Tornai a casa ed ero muta, triste.

Egli capì e non mi disse niente. Io piangevo ma ormai era fatta.

Passò solo un mese o un mese e mezzo e mio marito tornò a casa dal lavoro con una notizia. Mi disse che l’Alfa Romeo, dove lavorava, metteva in cassa integrazione operai e operatori.

E il suo nome era nell’elenco. Quindi anche lui rimase a casa dal lavoro. E io disperata un giorno gli dissi: “Hai visto dove ha portato la tua testardaggine? Lo dicevo io che sentivo che sarebbe successo qualcosa per cui non serviva che io mi licenziassi. Ora che facciamo tutti e due a casa? Io non ci sto in casa. Ci sei tu e te la vedi tu. Perché io trovo un altro lavoro e vado a lavorare”.

Quindi, comprai il giornale “Secondamano” ove c’erano annunci di lavoro. Telefonai a una signora che aveva bisogno di una baby sitter per un bambino di sette mesi; lei era una ricercatrice dell’Università Cattolica in Milano e doveva riprendere il lavoro dopo la maternità.

Mi presentai a casa sua, parlammo un po’ e vide che il suo piccolo, quando me lo diede in braccio per vedere l’espressione del bambino, dimostrò la sua simpatia verso di me. Ne fu contenta e mi assunse. Incominciai subito il lunedì successivo e vidi che il lavoro mi piaceva.

Appena arrivavo a casa sua, per prima cosa accompagnavo a scuola l’altra figlia di otto anni e al ritorno lei mi dava in braccio il bambino e se ne andava al lavoro.

Gli preparavo la pappa, gli davo da mangiare e poi faceva il suo sonnellino. Nel frattempo facevo qualche lavoro di casa, facevo andare la lavatrice, stendevo la biancheria e quando si svegliava il bambino stavo con lui. Alle quattro del pomeriggio tornava la mamma e io andavo a riprendere la bambina da scuola. La riportavo a casa e poi potevo andarmene a casa mia.

Insegnai al bambino a dire mamma e la madre fu contenta. Però Stefano, (il nome del bimbo), non chiamava così solo la sua mamma ma anche me e a volte non voleva nemmeno andare in braccio alla madre quando tornava dal lavoro, ma si girava verso di me e abbracciandomi mi chiamava mamma. Allora la mamma si ingelosiva. Anche la bambina si era tanto affezionata a me.

Una volta dissi alla madre: “Ma, signora, lei non deve essere gelosa, anzi deve essere contenta che i suoi figli dimostrano questo affetto. Così lei può essere più tranquilla”.

Quando insegnai a camminare al bambino, mi ricordo che io ero in terrazza a stendere la biancheria, (lenzuola ecc.) e il bambino si nascondeva dietro un lenzuolo e mi chiamava “mama mama!” La sua mamma era entrata in casa in quel momento e non vedendoci è venuta sulla terrazza e l’ha preso in braccio, ma lui voleva scendere e venire a giocare con me.

Comunque il bambino aveva un anno e mezzo quando il papà, medico che non viveva con loro perché aveva uno studio nel Trentino e veniva a casa solo per il fine settimana, convinse la moglie a lasciare il lavoro a Milano per trasferirsi da lui. E così andarono via da Milano, e io rimasi senza lavoro.

Comprai ancora il giornale con gli annunci di lavoro e me ne trovai un altro. La signora che aveva bisogno era una stilista di Milano che aveva una boutique in Corso Matteotti. Mi presentai a casa sua e mi ricevette la guardarobiera perché la signora si trovava a Roma per una sfilata di moda. Per i primi quindici giorni avrei fatto la domestica in sostituzione di Luciano che si trovava in ospedale in quel periodo e poi, al ritorno di quest’ultimo, avrei fatto la cuoca.

La signora, quando tornò da Roma, mi disse che però voleva che al mattino rifacessi io il suo letto. E così andai avanti a lavorare per tre mesi in quella casa. Aveva due figli, un giovanotto e una ragazza. La ragazza si affezionò tanto a me, mentre la madre e il ragazzo mantenevano le distanze. E poi erano troppo esigenti e pensai di andarmene, anche se capivo che loro erano contenti di me e avrebbero voluto che restassi. La signora ogni tanto mi faceva dei regali, infatti una volta venne dietro di me e mi mise cento mila lire nel reggiseno. A quei tempi cento mila lire erano tanti. A Natale, per esempio, mi regalò un paio di guanti molto belli e mi diede anche dei soldi e vedevo che le ero simpatica. Dopo tre mesi, però, me ne andai via.

Poi andai in un’agenzia che faceva da intermediaria tra richieste e offerte di lavoro (che veniva pagata da chi assumeva) e questa mi mandò da una signora molto ricca, sempre a Milano.

Erano in tre in famiglia: i genitori e un figlio giovanotto. Anche lei aveva già il domestico per i lavori di casa, ma aveva bisogno di una guardarobiera. Aveva un negozio e quindi non era mai in casa. Quando mi assunse mi disse che la biancheria, quando la stiravo, doveva essere perfetta. “E poi il mio letto, per favore, me lo faccia lei”, mi disse, “invece gli altri due letti li fa il domestico. E le mie lenzuola me le deve cambiare ogni due giorni, e mi raccomando la stiratura delle lenzuola e della federa perfetti. E l’indomani che rifà il mio letto esigo che si stiri la federa ancora “perfettissima”.”

Feci come aveva detto. Ma il terzo giorno si fece trovare in casa e mi rimproverò dicendo che la federa non era stirata alla perfezione. Da lì ho capito che non avrei mai potuto andare d’accordo con quella donna. Però ormai era il secondo giorno e le lenzuola dovevo cambiarle, quindi messe di fresco dovevano andare bene. Il primo giorno andava bene ma il secondo disse che non andava bene per niente. La ragione era che quando infilavo il cuscino nella federa, questa si stropicciava e quindi dovevo stirarla ancora, con la lana dentro.

Allora le dissi: “Signora, mi paghi per favore questi quattro giorni perché io me ne vado.” E lei rispose: “Ma no, tutto il resto va bene, è solo la federa che deve essere stirata bene, magari mettendo questo sotto la fascia ricamata attorno al cuscino la può stirare meglio”. E mi fece vedere un rotolo con la lana dentro come quelli da mettere vicino alle finestre per non far passare l’aria. Allora io detto: “No, signora se ne trovi un’altra perché io non voglio fare questo lavoro.” Così mi pagò e anche tanto perché era molto ricca.

Poi andai da una signora a stirare, ormai sapevo fare la guardarobiera. E lì mi trovai bene e inoltre stirare mi piace. Erano quattro persone, cosicché c’era tanto lavoro. La signora lavava in lavatrice e mi faceva trovare pronta la biancheria pulita.

La famiglia era composta dai genitori e due figlie: una delle due faceva la dottoressa (medico) e l’altra studiava ancora, mentre il marito era un dirigente in una società e così, oltre alla biancheria della casa, c’erano anche tante camicie da stirare e anche le cravatte, i pantaloni, le gonne e i vestiti delle ragazze.

La signora trovò in me un’amica con cui parlare. Quando mi chiamava per il pranzo, mi serviva a tavola e poi chiacchierava molto. Io volevo andare a finire di stirare e lei mi tratteneva. Una volta le ho detto: “Ma lei mi paga per stirare non per chiacchierare”. Lei rispose: “Mi piace parlare un po’ perché sono sempre sola quindi non importa che perde un po’ di tempo, dopo stirerà.” La mattina mi lasciava sola a casa e andava a fare le spesa e tutte le altre commissioni. Quando il marito lo seppe disse alla moglie: “Ma tu ti fidi di lasciare in casa una persona che non conosci? Fatti dare almeno i dati cioè la carta di identità per sapere almeno chi è”. La signora si vergognava di dirmelo, si scusò tanto e parlò così: “È stato mio marito a chiederlo”. “Ma no” le ho detto, “ha ragione suo marito”. Lei si fidava molto di me: una volta andò via il pomeriggio e mi disse: “Anna metto qui le ottanta mila lire sul comodino così quando te ne devi andare li prendi poi chiudi la porta a chiave e dopo metti la chiave sotto lo zerbino fuori dalla porta in modo che quando io torno apro la porta ed entro in casa. Noi poi ci vediamo domani mattina”.

Una volta la figlia dottoressa venne da me con una sua gonna dicendomi che c’era una macchia che neanche la lavanderia era stata capace di togliere e che siccome la gonna le piaceva molto voleva che io la smacchiassi. L’indomani le diedi la gonna senza macchia e stirata. Fu molto contenta, mi abbracciò e ringraziò tanto. La madre mi pagava dieci mila lire all’ora, ne facevo otto e quindi prendevo ottanta mila lire al giorno. Ma il più è che mi trattava come un’amica e si confidava con me. Quando mi dava le cravatte, per me era un fastidio enorme perché sono difficili da stirare. Però le facevo lo stesso ed era contenta. Una volta mi disse che aveva avuto una donna che beveva e non si trovava bene con lei.

Sarei voluta restare a lavorare da lei perché mi trovavo bene, ma purtroppo, dopo pochi mesi, mi ammalai di una strana influenza che mi durò a lungo e mi dava molti disturbi. Lei mi telefonava spesso perché voleva che tornassi subito a lavorare e quando io le dissi che avevo l’influenza e non mi passava quasi quasi non ci credeva pensando che non volessi più tornare da lei. E continuò così per parecchio tempo, ogni tanto mi chiamava e le dicevo la stessa cosa e poi non ci siamo sentite più. Come ho raccontato nel mio articolo Reincarnazione nello stesso corpo, (per leggerlo cliccate QUI), mi ci vollero due anni per ritornare in perfetta salute. Poi mi buttai a capofitto nella ricerca spirituale e non andai più a lavorare.

* * *

11. L’Università della Terza Età

Nell’anno 1996 seppi che qui a Cesano Maderno si era aperta da poco l’Università della Terza Età. Mi iscrissi a vari corsi, tra cui Italiano e Inglese. Il primo lo frequentai per imparare un po’ meglio ad esprimermi, ma lo abbandonai quasi subito perché i pronomi, i nomi, gli aggettivi, i verbi, il tempo del verbo, le preposizioni, gli articoli, la punteggiatura e quant’altro mi annoiavano enormemente. Il corso di Inglese lo feci perché quella lingua mi è sempre piaciuta e pensai: perché non dovrei provare? Ci provai ma vidi che non era poi tanto facile come credevo. E al secondo o terzo anno mi contentai di quel poco che avevo imparato, e cambiai dunque il corso d’Inglese con il corso di Filosofia. Qui andavo meglio, come andavo bene negli altri corsi che frequentavo che erano: Ginnastica, Disegno, Medicina Naturale, Scienze dell’Alimentazione, Danza, Scacchi, Medicina Cinese, Religioni Orientali e Scienze della Natura. L’ora di Religioni Orientali mi piaceva particolarmente. Il docente era bravo a spiegare e ci mostrava anche delle diapositive alla fine della lezione, ed era l’unico che le dispense da portare a casa non le faceva pagare ma le regalava. Mi piaceva molto anche l’ora di Scienze della Natura. Il docente era un Marista che era anche insegnante nelle scuole medie. Mi piaceva ancora di più l’ora della Danza. Ci fu un signore che mi chiese: “Lei è già accompagnata?” “No”, gli risposi e così fece coppia con me per ballare. A me è sempre piaciuto il ballo. Da giovani ci riunivamo in casa con amici e amiche e si ballava col grammofono. Ogni volta cambiavamo casa, facevamo a turno. Una volta, quando avevo poco più di vent’anni, io, mia mamma, e mia sorella minore, (perché la grande era già sposata), andammo a trovare degli amici dei miei genitori, i quali, chiacchierando, ci dissero che i loro figli organizzavano serate di ballo in casa ogni domenica sera. Erano gente a modo e anche benestanti e pregarono mia madre di lasciarmi lì da loro quella stessa sera perché dovevano riunirsi amiche della figlia e amici del figlio per ballare. Avevano un grandissimo salone, tante stanze, era una casa molto antica, grande ed elegante. I nonni avevano un appartamento e loro un altro comunicante, sullo stesso piano. Da quella volta andavo quasi tutte le domeniche sera a ballare a casa loro. Quindi diventai molto brava. Però quando conobbi e sposai mio marito finì il ballo perché lui era capace solo di pestare i calli.

Ecco perché quando frequentavo i corsi all’Università della Terza Età volli iscrivermi a quello di Danza e infatti mi divertivo. Una volta dissi a mia figlia: “Il ballo mi è sempre piaciuto perciò quando nasco un’altra volta farò la ballerina”, ma adesso ci devo rinunciare (perché so che non rinascerò più).

Frequentai l’Università della Terza Età per cinque anni, fino al 2001. Andare mi era molto facile perché mia figlia a quei tempi studiava ancora e quindi era a casa, così il pomeriggio mi poteva accompagnare in macchina; spesse volte c’era qualche compagna o compagno di corso che gentilmente mi accompagnava a casa al ritorno, altrimenti telefonavo a lei e mi veniva a prendere. I corsi erano un’ora dopo l’altra e a volte tornavo a casa di sera ma non mi annoiavo perché se facevo ginnastica in palestra ci voleva il tempo per lavarsi e cambiarsi in bagno per poi fare l’ora di filosofia e nell’intervallo c’era tempo di prendere un caffè alla macchinetta e poi cominciava la lezione successiva. Il corso di Scacchi lo feci solo per un anno. Perché non era come avevo pensato: dato che son capace bene di giocare e Dama pensavo che avrei imparato subito anche gli Scacchi ma non fu così. Perché quel gioco per me era noioso, si perdeva molto tempo.

Dopo, si ammalò mio marito e abbandonai l’Unitre per dedicarmi soltanto a lui.